A volte, nei luoghi della riflessione, accade qualcosa di semplice e sorprendente. Una voce arriva da lontano, come una lettera in una bottiglia lasciata alla deriva da una mente inquieta, e si deposita sul nostro tavolo redazionale senza clamore, ma con la forza silenziosa delle cose necessarie.

Così è accaduto con questo primo contributo esterno che abbiamo il piacere di pubblicare. Una voce giovane, italiana, trapiantata nella East Coast americana, tra numeri, modelli e incubi monetari, ci offre una lettura lucida e paradossale del tempo che abitiamo, dove l’egemonia si manifesta non più nella forma dell’ordine, ma in quella di una incoerenza sistemica che pretende amore anche mentre rifiuta ogni legame.

Leggendo questo saggio si ha l’impressione di entrare in una sala immersa in penombra, dove le cifre si muovono come personaggi e il dollaro appare non come moneta, ma come sortilegio planetario. Lo pubblichiamo per quello che è: un primo, prezioso frammento di pensiero critico che speriamo inauguri un dialogo lungo, fertile ed un poco visionario.

L’egemonia incoerente

di Jacopo Maria Terreni – primo contributo esterno, giovane studente italiano presso un’università della East Coast americana

1. Il debito come forma di dominio (e di nevrosi collettiva)

Nel 2025, il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato i 34.500 miliardi di dollari. La cifra fa tremare i polsi, ma non i mercati. Come spiegare questa apparente immunità? Attraverso un meccanismo unico: gli Stati Uniti emettono debito in una valuta che controllano e che, paradossalmente, tutti sono costretti ad accettare. Il dollaro non è più una moneta: è un dispositivo globale di subordinazione condivisa, un’àncora che tiene legate le economie planetarie a un centro gravitazionale instabile.

Circa il 22% del debito americano è in mano a investitori esteri, ma non per scelta ideologica: non possono farne a meno. La Cina, il Giappone, i Paesi petroliferi, persino i paradisi fiscali europei: tutti comprano Treasury per proteggersi… dal sistema che quei titoli contribuiscono a finanziare. È come se il paziente andasse in terapia per curare l’ansia causata dal terapeuta.

La Fed, da parte sua, detiene quasi un quinto del debito emesso dal Tesoro. Lo compra con moneta “stampata” digitalmente. Nessun altro al mondo potrebbe farlo senza provocare una crisi di fiducia. Ma il dollaro, in un mondo fragile, è l’unica finzione sufficientemente condivisa per funzionare.

2. Il Sud globale non è partner: è garanzia collaterale

In questo gioco, i Paesi in via di sviluppo recitano la parte più ambigua. Da un lato sono presentati come beneficiari dell’ordine liberale; dall’altro, ne sono gli ammortizzatori invisibili. Detengono dollari, accettano regole non scritte, subiscono tassi d’interesse decisi altrove. Sono parte integrante della catena del valore globale, ma nella forma della subordinazione.

Molti di loro hanno debito estero denominato in dollari, e quando la Fed alza i tassi, l’effetto è devastante: il servizio del debito aumenta, le valute locali si deprezzano, le riserve si assottigliano. È un sistema perfetto: il centro emette rischio, la periferia lo internalizza.

Trump, nella sua cruda lucidità, ha colto un punto che nessun diplomatico osa dire: “Noi proteggiamo tutti, ma loro non ci danno niente.”

Ma il paradosso è che quel “niente” è l’architettura stessa del potere americano. Il mondo finanzia gli Stati Uniti comprando i loro titoli, ma poi viene accusato di approfittarne. È come se il re pretendesse tributo dai sudditi e, nel frattempo, si indignasse per la loro sudditanza.

È il capitalismo di guerra in tempo di pace, dove il bottino è il credito stesso.

2bis. Gli alleati benestanti: clienti, affittuari, osti di qualità

Non si può parlare di egemonia americana senza menzionare i suoi alleati storici e benestanti: l’Europa, il Giappone, il Canada. Queste democrazie avanzate sono formalmente partner, ma si comportano come affittuari di lungo periodo in un condominio dove il proprietario cambia regole ogni sei mesi, ma nessuno se ne va, perché l’edificio ha ancora la vista migliore sulla baia.

La loro posizione è doppiamente paradossale: finanziano parte del debito americano, acquistano tecnologia, difesa, energia e cultura dagli Stati Uniti, e al tempo stesso si lamentano — timidamente — della loro marginalità strategica. Il Giappone è il secondo maggiore detentore di Treasury al mondo; l’Europa affida le sue coordinate economiche a un ordine monetario dominato da decisioni della Fed. Eppure, nessuno di questi attori esercita reale influenza sulle grandi scelte americane. Sono dentro la cabina di pilotaggio, ma senza accesso ai comandi.

E poi ci siamo noi, italiani. Un caso a parte, tenero e rivelatore. Non abbiamo leve militari, non controlliamo flussi finanziari, non stampiamo valute globali. Ma offriamo all’Impero quello che l’Impero non sa produrre da solo: buon gusto.

Li vestiamo, li calziamo, li profumiamo, li facciamo mangiare bene. Vendiamo loro Ferrari, tartufi, scarpe fatte a mano, borse, abiti su misura. Oggetti desiderabili, sì, ma poca roba davvero, se misurata nei flussi macro. Siamo i loro osti di qualità, curiamo l’estetica del potere, decoriamo la mensa dell’impero con i dettagli di civiltà.

Ma, come ogni buon cameriere, ci troviamo in quella zona grigia tra l’apprezzamento e la subordinazione. Piacciono i nostri piatti, non il nostro parere. E questo, a suo modo, è già un ritratto completo della nostra posizione geopolitica.

3. “Incertezza First”: il nuovo linguaggio imperiale

In passato, l’egemonia americana si fondava su un’idea: ordine attraverso la prevedibilità. Si poteva criticare l’egemone, ma almeno si sapeva cosa avrebbe fatto. Oggi, invece, la discontinuità è diventata la nuova grammatica del potere. Le scelte economiche non sono più lineari: sono improvvisi scarti, gesti performativi, annunci che anticipano la realtà per plasmarla. Non c’è una strategia: c’è solo una mossa successiva.

È il dominio attraverso l’improvvisazione, la leadership che simula il caos per evitare la responsabilità. Il protezionismo, i dazi, i sussidi all’industria, le guerre tecnologiche — tutto questo non segue una logica macroeconomica coerente, ma una logica di opportunità narrativa. La politica fiscale è iperattiva e scollegata dalla politica monetaria. Le decisioni della Fed si scontrano con l’ideologia dell’“America First”, che ormai è diventata “America First, Second and Last”.

E qui si apre il vero cortocircuito: il Paese che emette la moneta-guida globale è anche il principale produttore di instabilità macroeconomica mondiale. Un tempo l’America era la garanzia dell’ordine liberale, ora è il generatore seriale di shock esogeni.

Eppure, il mondo — bizzarramente — continua a investire in essa. Più è instabile, più attrae capitali. Più si isola, più diventa centrale.

Perché l’alternativa, semplicemente, non c’è. O meglio: non è (ancora) pronta. Il sistema dollaro è la sola distopia funzionante rimasta sul mercato.

4. La rivoluzione dei ricchi: verso un ordine senza Stato, senza legge, senza noi

Negli ultimi tempi, anche le voci più ortodosse del sistema hanno cominciato a suonare in modo stonato, come se un’inquietudine profonda attraversasse la cupola di vetro della finanza globale. Larry Fink, CEO di BlackRock — ossia dell’istituzione che più di ogni altra gestisce la ricchezza del pianeta — ha ipotizzato pubblicamente che il dollaro potrebbe un giorno essere sostituito da una criptovaluta globale. E non per gioco: come “naturale” evoluzione dell’efficienza.

A prima vista, sembrano solo provocazioni da palco. Ma a ben vedere, sono sintomi. E ciò che manifestano è qualcosa di ancora più profondo di una crisi monetaria: una crisi dello stesso concetto di sovranità.

Se chi detiene la ricchezza immagina un futuro senza moneta statale, senza Stato, senza politica, senza confini — sta dicendo, in fondo, che il potere non ha più bisogno della democrazia. Che l’Impero può sopravvivere a Washington. Che la finanza può esistere senza bilanci pubblici. Che l’algoritmo può prendere il posto della legge.

È la rivoluzione dei ricchi contro i poveri. Ma anche contro i servi.

Un tempo, il grande racconto era quello della lotta di classe. Oggi, la vera frattura è tra chi può muovere capitali senza chiedere permesso, e chi è costretto a pagare l’affitto anche per abitare il proprio debito.

In questo scenario, noi europei — e noi italiani in particolare — siamo usciti dal ruolo di partner per entrare in quello di personale di servizio. Non solo non decidiamo, ma non disturbiamo più. La nostra funzione è estetica, logistica, cerimoniale. Vestiamo il potere, lo accogliamo, lo coccoliamo. E se la nuova moneta globale sarà privata, algoritmica, decentralizzata, noi saremo i primi a non essere consultati. Perché siamo stati i primi a non contare.

Il futuro, a quanto pare, non è uno Stato globale. È un flusso globale di ricchezza che ignora gli Stati.

4bis. I rivali strategici e la tentazione del mondo senza dollaro

Cosa resta, allora, da dire sui rivali dichiarati dell’Impero, quei soggetti geopolitici che non vogliono più danzare attorno al dollaro? Cina, Russia, e in parte Iran, Turchia, India, Brasile: l’universo non-allineato dell’economia multipolare ha un sogno comune, anche se non sempre confessato: sostituire il dollaro con un altro centro di gravità. Magari con lo yuan. Magari con una criptovaluta. Magari con un’unità contabile inventata al prossimo summit BRICS, in un resort di Durban o di Vladivostok.

Ma se la loro intenzione è chiara, la loro strategia è un’altra cosa.

Cina e Russia sono il duo più esplicito. Dal 2014, dopo Crimea e sanzioni, hanno cominciato a regolare il commercio in rubli e yuan, firmando swap valutari da centinaia di miliardi. Nel 2023, oltre il 90% degli scambi bilaterali avveniva in valute non americane. Una rivoluzione silenziosa, con tanto di timbri e timori. Eppure… il dollaro è ancora lì. Respira, domina, seduce.

I BRICS parlano da anni di una nuova moneta di riserva, ma — per ora — parlano più di quanto costruiscano. Nessuna delle alternative ha il triplo pedigree del dollaro: liquidità, fiducia e potenza militare. Le loro valute sono fragili, i mercati sono poco profondi, e la politica è opaca. Nessun hedge fund globale mette 30 miliardi in un’obbligazione denominata in rubli, a prescindere dai buoni propositi.

E qui viene il paradosso: il tentativo di sostituire il dollaro conferma il dominio del dollaro.

Come l’adolescente che scappa di casa e chiama la madre ogni sera per dirle che non tornerà, ma vuole sapere se ha lasciato la luce accesa.

Nel frattempo, gli Stati Uniti reagiscono come sanno: con le tariffe, con le sanzioni, con il disprezzo sovrano dell’egemone che non riconosce l’autorità dei rivali ma teme il loro cattivo gusto. Trump minaccia dazi del 100% contro chi abbandona il biglietto verde. I think tank paventano “minacce senza precedenti” alla stabilità globale. La diplomazia si fa isteria.

E tuttavia… il problema è reale. Il dollaro è potente, ma fragile nella sua stessa onnipresenza. La centralità assoluta può trasformarsi in un’ossessione sistemica: ogni transazione in dollari è un filo che collega il mondo a Washington — e ogni filo può diventare un cappio.

Nel mondo che viene, gli alleati sono clienti, i partner sono osti, e i rivali… sono concorrenti maleducati che cercano di aprire un secondo ristorante accanto al nostro.

Ma il menù, per ora, lo abbiamo ancora noi.

5. E se il disordine fosse la nuova coerenza?

Forse è qui che il pensiero si deve piegare su sé stesso. L’incoerenza non è più un difetto del sistema: è il sistema. Un sistema che tiene insieme il mondo non per progetto, ma per assenza di alternativa praticabile. Una moneta globale gestita da una potenza che ha smesso di considerare il mondo come “comunità”, e lo tratta invece come “clientela”. Una superpotenza che si dichiara vittima di tutti, mentre esercita il potere di decidere per tutti.

Siamo, direbbe Žižek, in una fase post-ironia dell’Impero: dove anche le sue contraddizioni vengono vendute come segni di vitalità. L’America oggi è il corpo che mostra le sue cicatrici come prove della propria invulnerabilità. Ogni crisi che genera è la prova che è troppo grande per fallire. Ogni squilibrio che produce è la dimostrazione che nessun altro può prendere il suo posto.

E allora, torniamo alla domanda iniziale:

come può durare un’egemonia così incoerente?

Forse proprio perché lo è.

Forse l’egemonia incoerente è l’unica forma di potere possibile in un mondo che ha smesso di credere nella coerenza.

O, più radicalmente:

e se il vero piano dell’Impero fosse non avere più alcun piano?

E dunque? Niente. Proprio niente.

Forse è il momento di dire quello che non si dice mai negli articoli seri, ben fatti, con i dati giusti e le idee giuste: non c’è alcuna morale. Non c’è alcuna via d’uscita.

Il dollaro regnerà ancora. Il caos continuerà a essere un ordine che non comprendiamo. I ricchi balleranno tra gli hedge fund mentre i poveri discuteranno di democrazia tra una consegna a domicilio e l’altra. E noi — noi tutti — continueremo a giocare alla civiltà sotto l’aria condizionata dell’Impero.

La vera incoerenza non è del sistema. È nostra.

Noi vogliamo giustizia, ma senza rinunciare alla connessione Wi-Fi.

Vogliamo un mondo nuovo, ma con lo stesso tasso di cambio.

Vogliamo fine del dominio… a partire da un posto in business class.

E allora sì, forse l’Impero ha capito qualcosa che noi non osiamo ancora dire ad alta voce:

l’egemonia incoerente è la forma più sincera di potere.

Perché è l’unica che ci assomiglia davvero.

9 aprile

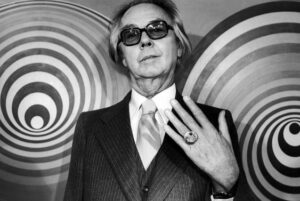

Victor Vasarely (Pécs, 9 aprile 1906 – Parigi, 15 marzo 1997) è stato un pittore e grafico ungherese naturalizzato francese.

È stato il fondatore del movimento artistico dell’Op art, sviluppatosi negli anni ’60 e ’70

Fonte Wikipedia